文化講座

第54回 カフカ(Franz Kafka)の「この世の最期の散歩道」 ベルリンSteglitz(シュテーグリッツ)公園のカフカ

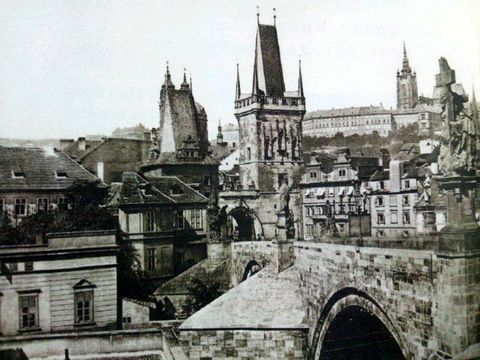

カフカと同時代のプラハの城の遠景とカレル橋

フランツ・カフカ(Franz Kafka)は、確かに20世紀を代表する作家の一人ですが、彼の内面的世界を表現する術を私は持ちませんが、あえて表現するとするなら、不条理・比喩的象徴世界を心の世界の物語や話として描いた、静かな個性の強い作家といえます。

カフカはチェコのプラハに1883年に生まれました。小さいころから、大人しく、繊細な性格であったカフカは、反対の性格で生粋のユダヤ人商人、経済力のある不理解な父との葛藤に一生悩み、第一次世界大戦前後の抑圧された超インフレ社会の悪夢と醒めた現実世界を絶えず行き来する精神世界に救いを求めると共に、プラハという中世の城、独特の戦略的な街の不規則に入り混んだ迷路、それはまさにカフカ文学の多層構造のように、新しき時代と古き時代、男と女、欲望と抑制、現実と虚構、個と多数、法と掟が複雑に交錯する、本来生きる目標、目指すべき目標が見えない、まさに精神の迷路に迷い込むような古都の街並みと同様に、ユダヤ世界とボヘミヤ文化、さらに当時の全体主義的なドイツ語圏文化の三つの歴史的な潮の渦巻く中に混沌としてプラハは存在していました。家長の父から受ける「力」へのコンプレックスと、古き社会から現代社会への変革期に生まれ変わろうと生きる中で、古き封建的な因習を背負ってきた皆が、さまよえるユダヤ人としてのさまざまな古き因習としての「法律」、そしてその相互的な齟齬と社会に馴染めない、根無し草的な「不安」、個の目覚めと古来からのユダヤ民族の底流に流れる「原罪」の意識と現代的な「自由」意識の狭間において「自らを裁け」という「罰」の意識に苛まれ、夢と現実とが交錯する混迷世界に行き場を失う現代人の姿を書きました。前例のないたぐい稀な新しい文学空間が誕生しました。

早い頃からカフカは死の病とされた結核に侵されていたこともそれらの文学の背景に鋭利な哲学的な影を落としています。しかしそうした虚無的な生活の中において、一面無意味に繰り返される日常生活の「やるせなさ」の中においても、彼は幽かな救いと希望の光を感じていました。

代表作に「死刑宣告」「変身」「審判」「城」「アメリカ」「父への手紙」、優れた「短編」などがあります。1883年プラハ生まれ~1924年ウイーンにて死去。

ベルリン・ボーデ博物館通りの古本と骨董市で「カフカ評伝(Franz Kafka)」著者Klaus Wagenbachを見つけて買いました。(ボーデ博物館通りの古本と骨董市については、愛知県共済のインターネット連載講座「西洋アンティーク紀行」ベルリンの骨董市めぐりをご覧ください。)

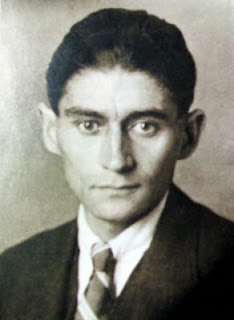

1923年か死の年1924年のカフカ

私が高校、大学時代の若き日に熱中して読んだカフカ。当時まだカフカの名前はほとんど無名であり、先駆的な山下肇先生の研究や原田義人先生の翻訳文庫本しか資料のない時代でした。その後、全集や、この著者Klaus Wagenbach の数少ない評伝が出版されました。そのオリジナル本をベルリンの古書市で見つけたのです。その晩、早速ホテルでその評伝を読むと、カフカは、死の8か月前に最後の恋人、ドーラ・ディアマント(Dora Diamant)と生涯で一番幸せだったひと時をベルリン郊外のシュテーグリッツで過ごしたと書いてありました。彼は肺結核で僅か41歳の誕生日前に、40歳で亡くなっています。私は、カフカの恋人のドーラのことは知っていましたが、カフカがこのベルリンのシュテーグリッツにある公園の近くに家を借りてこの女性、ドーラと一緒に数か月住んでいたことを初めてこの本で知りました。カフカが最晩年に、最愛のドーラと散歩した場所、シュテーグリッツ公園は、いったいどこにあるのだろう?ちょうどベルリンにいたので、これも高校時代からの運命の導きですから、何としてもその公園を探して、歩いてみたいと思ったのです。

明くる朝早く、私が滞在していたかつての「東ベルリン」のホテルからベルリン中央駅に向かいました。作者の生誕地、好み、育った環境、生活した街を知れば、書かれた作品の生まれた背景や、発しているイメージ、好みをかなり理解できるようになるからです。

急に思い立ってこうした行動ができるのも、ツアー旅行では味わえない、気ままで自由な一人旅の良さと言えます。

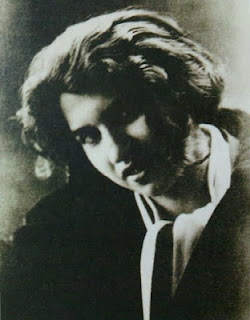

Dora Diamant

HBF(ベルリン中央駅)のインフォメーションで、シュテーグリッツ公園への行き方を尋ねました。簡単にわかるだろうと思っていたら、大間違いでした。地下鉄の駅にSteglitzシュテーグリッツという駅があるから、そこのことではないか、そこに行ってみたらどうかと簡単に言われました。それ以上の情報がない以上、やむなく8駅はなれたその駅に向かいました。しかしそこまで行ってみたものの、この公園のことについて尋ねても誰も知らないのです。困った私は仕方なく、いろいろ方向を見定めて、なんとなくビルが少なく、空間が広がる方向にカンで歩いて行きました。足のマメが前日の4か所のベルリン市内の骨董市めぐりですっかり悪化していましたが、どうにか絆創膏でしのいで、歩いてました。しばらく痛い足をかばいながら歩くと、おじいさんが歩いて来たので話しかけてみました。「その公園なら、この先をまっすぐ下の方へいくとすぐにあるよ」と言うと、去ってしまいました。やはり方向は私のカンが当たっていました。でも足が痛いので、おじいさんのいう「すぐ」という距離感が問題です。そこで更に先の道路の交差点あたりでベビーカートを押している3人のお母さんたちに尋ねてみましたら、その中の一人が知っていて、詳しく道を教えてくれました。

Stadtpark Steglitz(市営公園 シュテーグリッツ)

0.4キロの標識を見つけたときは、やっと見つけたという感じでした。

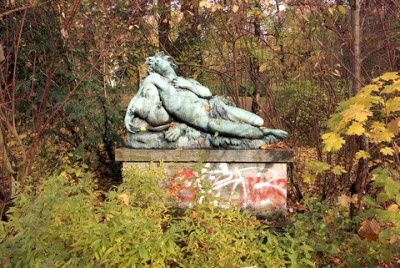

とても静かな公園で、戦火を受けずに昔の様子を今に伝えてくれています。大きな並木道もあり、銀杏の黄色の世界がとても美しいです。自然の中に川が流れています。池もありとても静かで、カフカがドーラと好んで散歩した場所として最適に思えました。

亡くなる10年前の1914年の段階で、カフカはベルリンを自分に最も好ましい街と考えていたようです。彼がドーラと散歩した季節もちょうど私が訪れた11月頃です。私が小さい時から好きで通っている石神井公園の三宝寺池周辺にとても似ていてうれしくなりました。鴨もいるし鳥たちもたくさんいます。

カフカがベルリンに滞在できたのは死の約8か月前からの5か月間、すなはち1923年10月末から翌年、死の年の3月半ばまででした。病状が悪化した3月17日には、ドーラと親しい叔父レーヴィそして生涯の親友マックス・ブロート(カフカから「すべての原稿の破棄」を依頼されたが、遺稿の大半をカフカの死後、出版した最大の功労者)に助けられてプラハに戻り、その後ウイーンの森のドクター・ホフマンのサナトリウムに入りました。そこで6月3日、ドーラに看取られて亡くなっています。遺体はいつも去りたいと願っていたプラハに結局戻り、大変古いユダヤ人墓地に埋葬されました。

ですからこのシュテーグリッツ時期のカフカはすでに体調も良くなく、長くは散歩できなかったと思いますが、ヴァーゲンバッハの評伝によると、この黄葉の11月から12月ころは一時的にせよ、すこぶる病状は良かったようです。このドーラと暮らした4か月あまりが、妹や友人に宛てた手紙から、カフカにとって一番幸せな時期だったと推測されます。プラハから離れ、ずっと苦しんできた父親との関係からも、仕事への復帰(法律を学んだカフカは保険会社に勤務して、夜中に小説を書いていた)も、もはや絶望的といえる状況でした。しかしその一連の絶望感が、この一時あらゆる社会的な葛藤から、カフカを完全に解放したともいえるのです。ヒトラーの台頭するこの時期のベルリンは未曽有の超インフレでパン1個が2億2000万マルク(仮に1マルク100円と計算しても220億円)というとてつもないハイパーインフレの状態でした。この中を生き抜けたのはひとえに貧しいポ-ランド系ユダヤ人の家庭に育ったドーラの才覚としか考えられません。人生最後の安らぎのほんのひと時をカフカは最愛の地であるベルリンで、最愛の恋人と過ごせたのです。ドーラはカフカを愛し、彼の最期を医師と看取った一人です。

この公園にはとても古い石のベンチがありました。

黒い帽子に黒のロングコートのカフカはきっとこのベンチに少し疲れた様子でドーラと座わり、言葉少なげに話していたに違いありません。私もしばし、痛い足を休めるために、彼ら二人の脇に座って休憩しましょう。

公園の古い銅像

カフカとニーチェとの出会い、バッハとマーラーとの出会い、そして古美術との出会いは私の人生に大きな影響を与えました。どれも高校生だった1964年ころのことです。特に高校2年生の時、カフカの小説「審判」(原題:Der Prozess)との出会いは衝撃的でした。私は主人公である優秀な銀行員ヨーゼフ・Kをとりまく不思議な迷路のような虚構の世界のとりこになりました。獨協高校から専修でドイツ語を学び、ドイツ語で早稲田大学文学部を受験して、以後ドイツ文学科へ進み、カフカについては大学2年の時、ドイツ現代文学研究の志波一富教授の指導のもと「変身」と「カフカの罪の意識」についての論文をいく本か書きました。卒業後、26歳の時にはプラハのカフカゆかりの地をめぐり、墓参もしました。

かつてプラハは世界の中心地として、神聖ローマ帝国時代の首都として、カール大帝により作られた都市であり、城と街をつなぐ「カレル(カール)橋」はフラッチャニ城とともにプラハを代表する、本当に「世界一」美しい橋で、欄干に立てられた偉大な宗教家の彫刻群が素晴らしい趣をかもし出し、古都プラハの美しい夕日にそのシルエットを楽しませてくれます。今は若き日のなつかしい思い出です。ベルリンで、そんな若い当時の文学に埋没していた感覚に浸れてよかったです。足がひどく痛いのによくここまでやってきたなぁとつくづく思いました。

これまで二度プラハを訪れましたが、もし出来ることなら、もう一度この美しい「カレル橋」を日の出から日没まで、心ゆくまで撮影してみたいと思っています。

(カフカの冒頭の有名な写真は1923年から死の年の24年のものです。まさに死の影が見える表情です。その写真とドーラの写真、そしてプラハの写真は、Klaus WagenbachのFranz Kafka,Ein Lesebuch mit Bildern. Rowohlt Taschenbuch Verlag.より借用しましたことを、ここにお断りいたします)

※こちらをクリックされますと、同じ著者による「掌の骨董」にアクセスできます。併せてお楽しみください。